ライフプラン– tag –

-

ライフプラン表作成に役立つサイト5選

今後の収入と、生活費、住宅費、教育費、老後資金などを総合して生涯のライフプラン表をつくろうと思うとつまづくことがあります。 「一般的にはどのぐらいの年金がもらえるのだろう」「みんなどのぐらいの生活費なんだろう」などなど.. 我が家の家計と平... -

住宅購入資金のうち頭金の平均はいくらぐらい?

住宅を購入するにあたって、頭金はどれだけあればよいのでしょう? 頭金を貯めすぎて購入時期が遅くなっても困るし、かといって頭金なしではローンが過大になるかもしれません。 金融機関によてっては頭金の額が1割未満だと金利条件が高くなってしまうケ... -

【ケーススタディ】ライフプラン表をつくって住宅購入可能額を検討する

住宅購入は人生の一大イベント。「住宅購入、教育資金、老後資金」は人生三大支出の一つとされ、住宅購入は絶対に失敗したくないものです。 住宅を購入すると次のようなリスクがあります。 ・住宅ローンを返済できなくなるリスク ・価格下落リスク(高値づ... -

住宅ローン返済が不安ならエクセルでライフプラン表をつくってみよう!

住宅ローンの返済ができなくなるとどうなるか こちらのサイトでは「自分でつくれるエクセル・ライフプラン表」の提供や、ライフプラン作成サービス等を提供しており、多くのケースで「無理のない住宅購入」がひとつの相談テーマになっています。 個別のラ... -

会社の退職金一時金と確定拠出年金一時金あわせて税引後いくら手元に残るか?

会社勤めをしながら、確定拠出年金を利用している場合、60歳時に退職金と確定拠出年金を一括で受取るとして、税引き後手元に残る金額はいくらになるか考えてみたいと思います。確定拠出年金は、企業で拠出するもの、個人で上乗せするもの(マッチング拠出... -

年収1000万円でも老後破産するのはなぜ?ライフプラン表にて検証

生涯収支を見える化すると意外に資金が尽きてしまうケースが多い 老後は意外に長いもの。 仮に会社員を65歳で退職したとしても、平均余命は男性で約20年(つまり85歳まで)、女性で約25年(つまり90歳まで)あります。 厚生労働省 簡易生命表 たとえ現在... -

老後も豊かに暮らすためには?年金減少時代を生き抜ける「6つのパターン」

老後の生活格差は現役時代の戦略とおかれた状況に左右される 共働き世帯が増える一方で、独身世帯も増え、年金は減少傾向、医療費は増加傾向、国の借金も増える一方という日本。そんな中でどうやって経済的に困窮せず生活していくかを戦略を持って考え、実... -

子供の教育費無償化について

教育費の無償化や軽減策いついては、子供がいる家庭には影響があるので、以下参考にして頂けたらと思います。なお、お住まいの自治体によっても制度が異なるので、実際のところはご自身の自治体のHP等で確認をお願いします。 1.幼児教育の無償化(2019年... -

NISAやiDeCoなどの積立投資はライフプラン表にどう反映させるのか?

「積立投資をやっているのですが、ライフプラン表にはどのように入力すればよいですか?」という質問をいただくことがあります。 自分でつくれるエクセル・ライフプラン表では、積立投資は以下のように入力します。1.入力シートで何年から何年までいくら... -

2026年~2027年iDeCo改正で何がどう変わるのか

少子高齢化に伴う年金制度不安を背景に導入されているiDeCo。国の年金だけでは将来が心配…そんな心理から2002年から個人型確定拠出年金として制度が始まり、2025年には370万口座が開設されているとのこと。20~60歳までの勤労世代の人口が7000万人とすれば... -

まずは投資の目的を考えよう

投資を始めるにあたって、まず考えるべきことは「何のために投資をするのか」という目的の設定です。 積立投資の目的は、将来に必要となる大きな資金を計画的に準備することで、一般的には老後資金の準備(年金だけでは不足する分を補う)や、子どもの教育... -

住宅ローン「変動金利」は何%くらいを想定すればよいか【2025年】

住宅購入にあたって約9割の方が住宅ローン利用するとのこと。 "住宅費"は「老後資金」「子供の教育費」と並んで人生の三大支出と言われます。 特に住宅費は自分で購入する物件を選ぶという点では人生最大のインパクトのある支出と言えるかもしれません。 ... -

住宅ローン「固定金利」は何%くらいを想定すればよいか【2025年】

住宅購入にあたって約8割の方が住宅ローンを利用しています。 住宅ローンを選ぶ際、ひとつの大きな選択肢が「変動金利」か「固定金利(フラット35)」にするか。 「変動金利」の魅力は当初の金利が低く、当初の返済額が抑えられること。「固定金利」の魅... -

.png)

住宅ローンの利用実態(2024年)

新築住宅の購入にあたっては約8割の方が住宅ローンを利用しているようです。(三井住友トラスト・資産のミライ研究所 住宅ローン利用の有無より) 住宅ローンを検討する場合、一般的にどのような傾向があるか気になることもあるのではないでしょうか。 以... -

単独ローン、ペアローン、連帯債務、連帯保証はどう選ぶか

住宅ローン借入形態の利用割合 住宅ローンを検討する際には、「単独ローン」「ペアローン」「連帯債務」「連帯保証」という4つの選択肢があります。 それぞれにメリット・デメリットがあり、どのタイプが適しているかは家計や働き方、リスクへの考え方によ... -

将来のライフプラン表をつくったら家計が大赤字だった場合はどうすればよいか?

将来の生活設計を作っている世帯は4割弱 2023年の金融広報中央委員会の調査によれば、[二人以上世帯]で将来の生活設計(ライフプラン)を作っているのは36.7%とのこと。一方、「今後は生活設計を立てるつもり」が、41.3%となっている。合わせれば、約8割... -

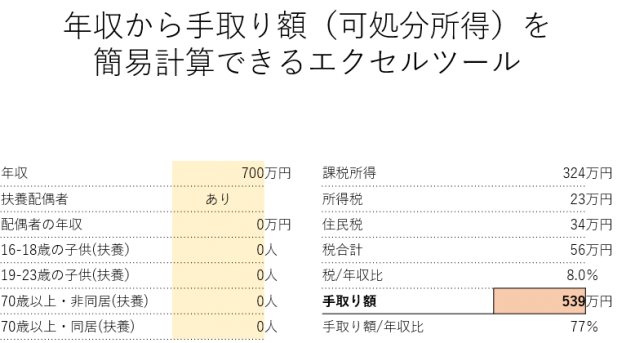

【会社員向け】年収から年間手取額(可処分所得)を簡易計算できるエクセル

会社員向けに、年収から「年間手取額(可処分所得)」を簡易計算できるエクセルを作成しました。 ↓このツール内のシートで使えます。 ライフプラン表を作成する場合、税込み年収-所得税・住民税-社会保険料=手取額(可処分所得)として、エクセルに表現... -

自分でつくれるエクセル・ライフプラン表ver.1.72へアップデート

自分でつくれるエクセル・ライフプラン表をver.1.72へアップデートしました。変更内容は以下の通りです。 教育費を最新のデータに更新 文部科学省 令和5年度子どもの学習費調査(幼稚園~高校) 「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均... -

ライフプラン表の生涯収支が赤字になるなら住宅購入価格を下げればいい?

生涯収支の改善に、住宅購入価格を下げるだけで十分ではないと思う 住宅購入を検討する際、無理なく住宅ローンを払っていけるのかを検証するためにライフプラン表を作成する意義は大きいです。 たとえば良くない状況として、住宅ローンが始まってから、思... -

あなたの本当の貯蓄力

感覚で出した年間支出は甘いかもしれない ライフプラン表を作る際には、手取り収入(可処分所得)や、基本生活費、住宅費、教育費、自動車費、保険料、積立投資、その他の支出を確認することになります。 家庭の食費・日用品費や光熱費、通信費、小遣い、... -

住宅購入時の諸費用は物件価格×〇%

住宅ローンを組む際の諸費用:新築物件=5%、中古物件=7%が目安 住宅を購入する際は、(戸建てなら)土地や建物、外構工事、家具家電類、屋外給排水、地盤改良工事などの費用がかかりますが、それ以外にも取引時の各種諸費用がかかることを念頭に置いて... -

無理のない住宅ローン借入額「4つのチェックポイント」

住宅ローンは失敗できない! 人生3大支出といえば「住宅費」「子供の教育費」「老後資金」と言われます。住宅費については購入する世帯も一定数あり、住宅ローンは長期に渡っての債務となるため一度購入してしまうと上手く売却できたり上手く賃貸に出した... -

自分でつくれるエクセル・ライフプラン表はGoogleスプレッドシートで使えますか?

人生100年時代。終身雇用には期待できず、自助努力がより求められる時代。日常の生活費物価だけでなく、住宅価格や自動車価格、教育費もどんどん上がり、NISAやiDeCoなど積立投資も有効に活用しなければならない。 少子高齢化に伴う年金不安、家族や働き方... -

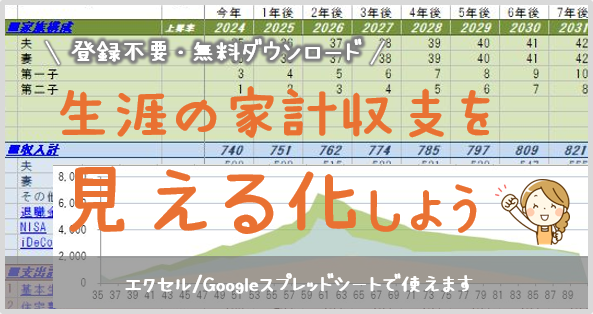

【無料ダウンロード】老後資金が不足しないようにまずはエクセルでライフプランシミュレーション!

エクセルでライフプランを作成してみよう!生涯収支シミュレーションのすゝめ 年間の収入、支出、今後の住宅購入(住宅ローン)や子供の教育費、NISA、iDeCo、車、老後資金(年金)などを含めた一生涯の家計収支をエクセルでシミュレーションしてみましょ... -

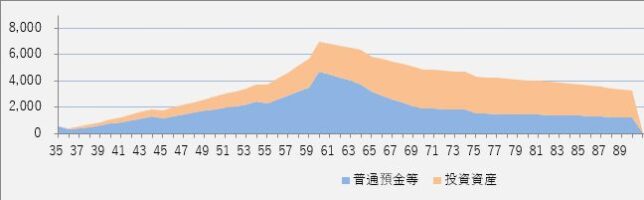

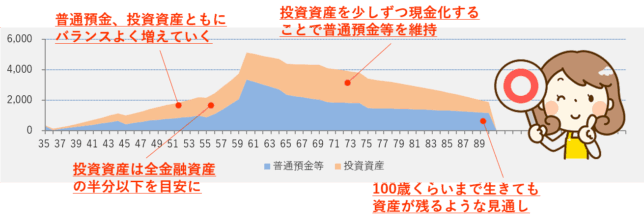

ライフプラン表のグラフはこんな形を目指そう【老後も安心な家計管理のコツ】

家計運営は人それぞれ、家庭ごとにまったく違うものだが、一つ共通した基準は「将来のどの時点でも普通預金等がマイナスにならないようにすること」。 いいかえれば、生涯の支出は、今ある貯蓄と今後得られる収入以下に抑えて、経済的には老後も安心感が持... -

ライフプラン表の入力は最短5分!(動画あり)

「自分でつくれるエクセル・ライフプラン表」は、必須入力の部分(←入力シートのこの色)だけ入れていけば、5分くらいでまずは簡単なCF表ができてしまう。 まずは、ざっくり生涯の収支をシミュレーションできればいいと思う。その後、じっくり精度をあげて... -

「自分でつくれるエクセル・ライフプラン表」をダウンロードしよう

ライフプラン表作成のためにまずは、「自分でつくれるエクセル・ライフプラン表」をダウンロードしてみよう。以下のボタンや、トップページの←このボタンとか、サイドバー、各記事下の画像などからダウンロードできる(どこからダウンロードしても同じファ... -

最も重要なポイントは「将来のどの時点でも普通預金等がマイナスにならない」こと

ライフプランを作成する際、最も重要なコツは、将来のどの時点においても普通預金等がマイナスにならないようにすること。 年によっては住宅購入時の頭金支払いや車の購入など年単位では収支がマイナスになることもあるが、どんなときでも貯蓄が尽きてしま... -

「自分で」「エクセルで」ライフプラン表をつくるメリット

ライフプラン表は、生涯収支や資産形成をシミュレーションするために役立つツール。ライフプラン表の作成をプロのファイナンシャルプランナー(FP)に依頼することもできるが、平均的に43,000円※の費用がかかることや、複数回の面談の煩わしさ、個人情報を... -

ライフプラン表をつくる目的

ライフプラン表をつくる目的=より良い人生を送ること ライフプラン表をつくる目的は、一言でいえばより良い人生を送ることだと思う。 そのために生涯収支を見える化し、想像力を拡張する。つまり、ぼんやりとした将来の不安を具体的な数字やグラフにする...